短編小説『吸血鬼の自伝』

※漫画「勇者名探偵」収録

第二話「吸血鬼館の殺人」の前日譚です。

* * *

私が伴侶に見初められたのは、もう幾年も昔のことだ。

私はごくありふれた公爵家の次男坊だ。取り立てて話すところのない退屈な男だ。だから彼女の話をしよう。

彼女は現代の平均的な人間の感性から判断すると、お世辞を挟む余地もなく美しかった。その絶世の美貌からは、人間離れした冷たさすら感じられた。

それもそのはずである。彼女はお伽噺に登場する怪異であるところの、吸血鬼であった。

夜を歩き、生き物の首に噛みつき、血を吸い、時には命を弄んでもみせるとも伝えられている、妖怪変化の類いである。

そんな彼女がなぜ私のような平々凡々な男を見初めたかは今となってはわからない。彼女はもう、昼に訪れる睡眠とは異なる、文字通り永遠の眠りについてしまったのだから。

最初は好奇心だったのかも知れないし、同情心であったのかしれない。もちろん、世界が一瞬で百万の薔薇の色に色づく恋心というものを、彼女が私を一目見た瞬間に抱いてくれたのならば光栄だが。少なくとも私はそうであった。

とにかく私は彼女に見初められ、吸血鬼一家・ヴィンター家の仲間入りを果たしたのだった。

一家と言っても血が繋がっているわけではない。同族である一点を共通点とし、お互いの美学を尊ぶことを唯一のルールとする、集団生活の一団だ。素朴な呼び方をするなら疑似家族だろう。

だが、家族に血の繋がりなど必要ではないことを、私はすぐに知ることになった。

古き居城で暮らす大家族の生活。時に笑い、時に喧嘩をし、毎日が楽しかった。幸せだった。

そう、吸血鬼という存在を、読者の皆さんは誤解しているかもしれないが──……

* * *

「自伝ですか?」

窓辺を叩く心地よい雨音に青年の透き通った声が重なる。

王国、都市部の近くの小高い丘の上にそびえ立つ別荘。

ここに居を移してから半年が過ぎた。生活にも慣れ始めた私は、毎夜の散歩のあと、この書斎で筆を走らせるのを習慣としていた。

しかしその内容は誰にも教えたことはなかったはずだ。

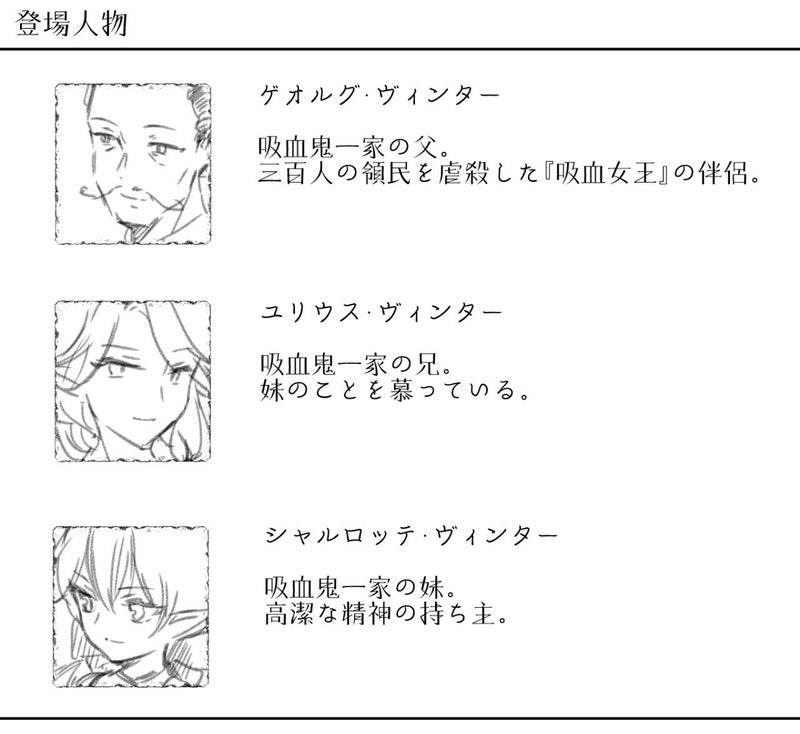

書斎の扉は音もなく半分開かれていた。気だるげにもたれ掛かっているの彼の名は吸血鬼ユリウス・ヴィンター。

片手は首下に垂らした三つ編みを弄り、もう片方の手に首を落とした小鳥の死骸を握っている。首に直接挿されたストローから、果実のドリンクを飲むのと同じ調子で、彼は家畜の血液を啜っていた。

「驚いたな。なぜこれが自伝だと? もしかして読まれてしまったかな?」

「盗み読みなんてしませんよ。

貴方はまあ……童話や小説が書けるほど器用じゃないでしょう。

だから日記か自伝だと。当たりましたね」

「そうか……恥ずかしいな。嘘は苦手なんだ。昔から」

「嘘が苦手だなんて言ってませんよ。ゲオルグさん」

ユリウスは我が伴侶が遠い世界へと旅立ってから、私を父とは呼ばなくなった。

かつての家族構成では、彼は息子役だったのだが。

「もう父とは呼んでくれんのだね」

「僕にだって家族を選ぶ権利くらいありますし……」

「…………」

「呼んでほしかったんですか? じゃ、父様」

まったく心がこもっていない。

私が眉をひそめてみせると、彼は肩をすくめてみせた。

彼にとってそんなものは守るべきプライドではないのだろう。そのくらいどうでもいいことで、私はどうでもいい存在なのだ。

寄る辺の無い寂寥の海に心を沈淪させても仕方あるまい。

好意的に受け止めれば、ユリウスのような信条やこだわりを持たない者は、相手が誰であろうとフラットに接してくれる存在である、とも考えられる。

私は幾許かの思案ののち、ユリウスとの会話を続けるに至った。

「ユリウス、君の言う通りこれは自伝だ。まだ途中ではあるが、ここまでは完成している」

私は羽ペンを置いた。文机の引き出しを開いた。荘厳な装飾の引き手とはうらはらに、質素な木枠の箱に納められた羊皮紙の束がそこにあった。

「我々家族がこの別宅に移り住むまでのいきさつが、ここに自伝として記してある。

あの居城での日々と、引っ越しの経緯だ」

ユリウスは目を細めた。

「前の家の話ですか。

楽しかったですね…… 血が染み込んだ毛足の長い絨毯が乾いてカリカリになったのを、素足で踏むのを母様は好んでいた。快楽をほしいままにする母様は本当に美しかった」

「そうだな……

彼女は……異常量の恐怖を支配下の人間に与えた。抗う心が折れるより速く、粉々に砕け散るように」

「派手でしたよねー。家族で一番でしたよ。好きだったな」

「君が好きなのは妹だろう」

「今の一番は好きの部分に掛かってるんじゃありません。面倒ですから嫉妬しないでください。でもまあ、尊敬してるのはほんとです」

「ああ……

かつては忌み嫌われ、人の生活を真似て人に紛れて生きる卑屈な存在であった吸血鬼の地位を、おびただしい流血で塗り替えたのは彼女だ。

彼女を筆頭とする恐怖を好む一族の力だ。

彼女の美しさは勿論、功績も私は尊敬しているよ」

「あなたの推測で意味づけを行うのはマナー違反でしょう。母様の殺戮が濁ります。彼女は殺戮そのものを美学とする吸血鬼。殺戮は殺戮です。それに彼女の内心は彼女にしかわかりません」

「私は博愛の吸血鬼だ。私の美学も認めてくれたまえ。理由なき虐殺は心が痛むのだよ」

「ううん……うーん。ふふ」

ユリウスは曖昧に笑った。

だからこそ、私は彼に託してみようと考えた。

「この自伝を君に預ける」

「未完成でしょう?」

「もちろん続きは書くさ。しかし、ここまででも充分意味がある……と自負しているよ。

君に頼みたいのは、もしも完成させる前に私に何かあったら、この『自伝』を私の代わりに出版してほしいということだ。

きっと我々吸血鬼とこの新しい土地に息づくたくさんの人々との、架け橋……とまではいかずとも、その一助となるだろう。

私達家族だけでなく、これから続いていく新たな一族のためにもなるはずだ」

ユリウスは曖昧な微笑みのまま、黙って紙束を受け取ってくれた。了承と見て構わないだろう。

おやすみなさい。

私に就寝の挨拶を告げ、きちんと屑籠に死骸を棄ててから、ユリウスは私の書斎を立ち去った。

小瓶の中の黒が蓋の開放を求めたが、今夜はもう何も書く気になれなかった。残夜の静謐を乱さぬよう、慎重に引き出しを閉じ、私は棺桶へと向かった。

* * *

「信条がないなんて軽く見られたものだなあ。僕だって吸血鬼だよ」

ユリウスは屋敷のエントランスへ続く階段を軽やかに降りた。

壁際に等間隔に並ぶ燭台の蝋燭は、今はユリウスの歩みを演出するためだけに、自身の芯をゆらゆらと燃やしていた。

階下へ到達したユリウスは振り返り、ぴたりと追従する使い魔に話しかける。つぎはぎだらけの人体混じりのコウモリは、獣の耳とボルトの刺さった耳との四つを使って主人の言葉を流し入れた。

「自伝……自伝ね。さて、僕はあまり美しいと思えないけれど、言葉の束を燃やしてしまうのは美学に反するね。

ではどうしようか……」

その時、玄関の扉が開き、一人の少女が外気と室内の境界を越えて、エントランスへと踏み入った。

金の髪、ショートパンツを包む透明なスカート、肩に小さなコウモリを乗せた少女。彼女の纏う雰囲気は人間と異なるそれだった。

ユリウスは明らかな喜色を浮かべて、その少女を歓迎した。

「おかえり、シャルロッテ! 僕の愛する妹」

「ただいまお兄様。あたしが留守の間、薔薇の手入れをしてくれて?」

「もちろん。君の為なら今夜だけと言わず、永遠に薔薇を愛で続けるよ」

「お兄様……世話のし過ぎは花を枯らしてしまうものよ」

他愛もない兄妹間の日常会話を楽しんだあと、吸血鬼の兄は何気なく話題を切り出す。

「ときにシャルロッテ、これを見てくれるかい? ゲオルグさんの書いてた本なんだけど」

「お父様が本を? 文学も嗜まれるのね。積極的に文化へ親しむ姿勢、素晴らしいわ……

それで、どんな内容でして?」

「速読はできるだろ? 目を通したらわかるよ」

シャルロッテはユリウスから紙の束を受け取った。ざっと目を通し、感嘆の声を上げる。

「まあ! 素敵!

『創作小説』ね!

お母様の領民三百人殺しの御功績が無かったことになってるなんて……有り得ないことだわ!」

「うん、シャルロッテはそう思うよね」

ユリウスは朗らかに笑う。シャルロッテは声を弾ませて続けた。

「『あの歴史がもしこうだったら』なんて面白いわ……

これって祈りかしら? それとも挑発? いいえ、邪推はナンセンスね。意外と野心的で驚いたけれど……

お父様はいつも柔軟な発想で、新しい視点を模索していらっしゃる。自分の不勉強を痛感するわ。

それで、この小説はいつお披露目するの?」

「完成するなら完成してから。未完成に終わるなら……」

ユリウスは、頭の隅に予感があった。

潤沢な財産で保障された優雅な暮らしは、しばしば他人の反感を買う。

その反感を叩き潰すのが恐怖、やわらかく夢散させるのが慈善と慈愛だが、引っ越してきたばかりの余所者が施すお仕着せの慈悲が、すべての領民の心に染み入るとは到底思えない。届くと思うのなら領民を舐めすぎている。

反感はときによからぬ行動に繋がる。ユリウスはそれを別に悪いことだとは思わない。発露した行為に美意識があるかどうかは重視するが、もし仮に自分の身に危険が迫るようなら、返り討ちにすればいいだけの話だ。

ゲオルグさんはどうかな、とユリウスは小さく独り言を呟いた。

改めてシャルロッテに向き合う。

「未完成なら……なんていうか……

うん。ふふ。いつもならどっちでも面白いと思うんだけど」

ユリウスはまたしても曖昧に微笑んだ。

「その時、その束をどうするかは君に任せるよ。シャルロッテ。

『創作小説』なら、何かが改竄されたわけでもなし。母様が誤解されることはないよね。あの竜みたいに」

「あの竜?」

「ちょっと噂を聞いてね。

ま、どちらにせよこの家で一番優先すべきは君の幸せだし。やっぱりどっちでもいいかな。

僕は君の美学を信じてるよ、シャルロッテ」

「お兄様って、意味深でわかった風の言い方をするのを美しいと思ってますわよね。

まあいいわ。それもお兄様の美意識ですもの」

そして兄妹は、これまで幾度となく繰り返された朝を告げる挨拶を交わした。

おやすみ。

忌まわしき太陽を迎え入れてやるための呪詛の言葉が、過ぎゆく夜への未練を断ち切る。二人はそれぞれの棺桶に向かった。

おわり

次回更新は来週8月14日(金)予定

コミックス収録「はだか以上の王様」の後日譚です。